緣起:來自櫃檯對面的好奇

政府與民間似乎存在一道無形但明確的界線,一邊是程序化的處理方式,另一邊則是複雜多變的人生百態。

這條隱形的線在貧窮者來到服務台申請社會救助時,感受格外清晰;櫃檯彷彿隔出兩端,我們看得到對方的臉,但仍感到陌生與焦慮。尤其當需要的人無法取得資格時,這股焦慮便會轉成憤怒。貧窮者的困境無法被看見,淹沒在複雜難解的條文中,只能接受自己在國家眼中並不值得救助。

承接著一次次的受挫經驗使我們逐漸對櫃檯對面的人產生好奇:

同樣是助人者,是什麼劃分出「他們」和「我們」?在櫃台另一端的基層公務員,是否也遇到某種困難?

百味團隊採訪了10位負責低收入戶審查的基層公務員,並整理出其工作現場的壓力與艱難。

因為他們真誠分享,翻轉了許多外界對公務員「不近人情」和「工作輕鬆」的刻板印象。

或許,民間和公部門並非對立。無論是貧窮者還是公務員,都面臨結構性困境,並在其中受苦。

希望通過「公務員之苦」專題,我們能看見彼此的共同點和困境,促進相互理解、對話,從而推動改變。

櫃檯的對面有誰?

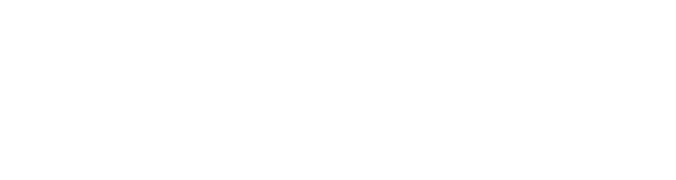

我們訪談了十位在政府部門工作的人,他們負責審查低收入戶申請的不同階段,包含「初審」、「複審」和重新審查,下面提到的人名都已經過化名處理。

初審是第一關,在民眾遞出申請時,這裡的工作人員要檢查送來的資料是否齊全,並做出初步判斷。這個階段決定了大多數申請的結果,也是民眾最直接與公務員有互動的地方。

複審是第二關,由社會局(課)的工作人員負責,審查結果如果對民眾不利,會有一個複審的工作人員來做把關,再看一次資料,降低被誤判的機率。

如果申請被拒絕,申請人可以提出「重新審查」,也就是申復。如果有必要,工作人員會派社工訪視,確認家庭間實際的互動狀況,是否已失去對申請者的支持功能。

外界對公務員的刻板印象

「鐵飯碗真好,上班還可以偷懶~」

「他們都是不知民間疾苦的官僚!」

「公部門體制僵化、不知變通。」

網路上有許多對公務員的刻板印象,常認為這是工時固定、待遇優渥的爽缺。

然而,真的是這樣嗎?

公部門工作者的困難

低收入戶身份對於台灣的貧窮者來說,是相當重要的生活支援。

於是,審查這項申請的基層公務員身負重任,也看似擁有決策權。但在訪談中,受訪者分享實際狀況並非完全如此——更多時候,基層公務員反而被卡在結構中,動彈不得。

1. 審查的「權力」其實是「壓力」

每當有新的申請案進來時,承辦人會需要花大量時間進行多方面評估,來判斷申請人的實際居住地、收入、同戶籍直系血親的財產和家庭關係是否呈現「真實」狀態。

為了避免陷入審查爭議,承辦人們無所不用其極,各種明查暗訪或是突襲上門,並會找附近鄰居、里長詢問申請人真實處境。

區公所承辦人文欣説,他曾經手過一個家裡狀況非常慘的案子。已經有足夠效力的證明(判決、醫療證明、收據)去佐證「陷入困境」,但里幹事和文欣反覆在各時段去戶籍地址訪視,都遇不到申請人。

最後,文欣只能無奈以「訪視未遇」為由,判定申請不通過。這位申請人非常有情緒地表示,他是因為工作沒辦法一直待在家,為什麼沒有人能體諒他的困難,「為什麼你們公務員都這樣?」

「萬一他講的是真的呢⋯⋯那我的判斷是不是有瑕疵?但我永遠無法知道這個決定是不是正確的⋯⋯」文欣說。

社工小花則透露自己在訪視時,常不得不與民眾諜對諜。他會親自跑去學校,問老師孩子「繳不繳得出午餐費」、「制服買一套還是兩套」等等細節,以作為審核時的評估。小花說:「我覺得是因為很焦慮,才會讓我做到這個程度。我會想要各種資訊都知道,才能夠好下判斷。」

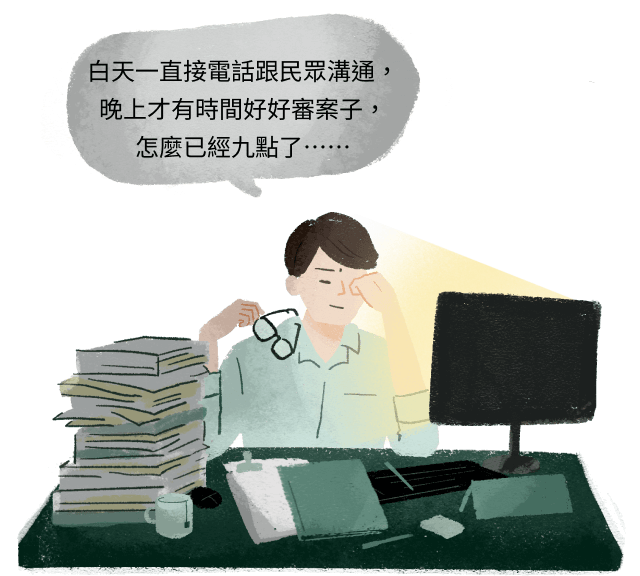

然而社工們要做到這種程度,通常得無止盡加班。

2. 該當有溫度的助人者,還是依法行政的守門人?

地方政府單位同時是申請資料的審查方,同時也是申請通過後的資源提供者。

這讓基層公務人員想幫助到弱勢的同時,又需擔任「人民納稅錢」的守門人。

背負兩種任務,常使人陷入身份混亂。

公部門的社工小高和阿方,也分享同樣的糾結:

「一直覺得我們的角色很尷尬,明明社工給人家感覺是要幫助弱勢,但是我們礙於法規又沒有辦法幫他們⋯⋯目前我做這(工作)五年來,一直都有那種感覺。」「助人是出發點,然而在過程中,你可能要當資源守門人。」

訪談中,不只一位社工提到,有些貧窮者的情況確實很糟,但規定就是規定:「救助制度不讓他們的申請通過,社工只能想辦法維持這些人的狀態。」

3. 多方陳情的壓力

除了與民眾互相猜忌懷疑彼此的痛苦之外,在訪談中,基層公務員也表示自己常需要平衡來自不同方面的需求和期望,其中包括民意代表、權位者等多方的關切。

社工阿辰就表示曾經在家訪時,遇過有政治人物來現場下指導棋,讓他無所適從。當時那位政治人物坐在旁邊,對著阿辰說:「今天我是以親戚來關心的身份來的。沒關係社工給你講、給你問!」讓阿辰感到非常不爽,但又無法直說。

社工阿方也遇過把凍結預算掛嘴邊的民代,讓阿方幾乎沒有選擇的餘地。

阿方說:「有時候不可能為了十萬塊的東西(低收補助),去阻擋了那個一千萬的東西(年度預算),因為如果預算被擋,那明年度的東西都不能動用。」

雖然民代的角色會帶給公務員在工作上不少的壓力,但也可以看出是由於制度的不足,使許多申請人必須透過民代來爭取福利資格。

對於申請人來說,訴諸民代是不得不的一個最後手段。如果能夠通過正常程序拿到福利資格,相信沒有人會希望為難在這個工作崗位上的任何人。

我們或許可以反思:政治人物的選民服務與社工的專業判斷間,是否只能對立?

這真的不是一份簡單輕鬆的工作

長期卡在規則與人中間的公務員,因而掉入這些情緒:

1. 疲憊:常態性過勞

基層公務員除了面對繁瑣事務,也要承接申請者審查未過時的情緒。

而審查社工則面對著,原有的工作已經做不完了,還要進行申請者的家戶訪視與評估。累加的工作量時常超出負荷範圍,尤其對部分公務員來說,這並非他們職務的主要工作,然而卻被救助系統期待擔起裁量的責任。

社工阿方:

「我們可能大多數是燒盡的狀況之下,我們就是多一案不如少一案的那種概念,但是現行制度可能就會讓這些社工變成這樣子。對,然後有點像病毒會去蔓延的…。」

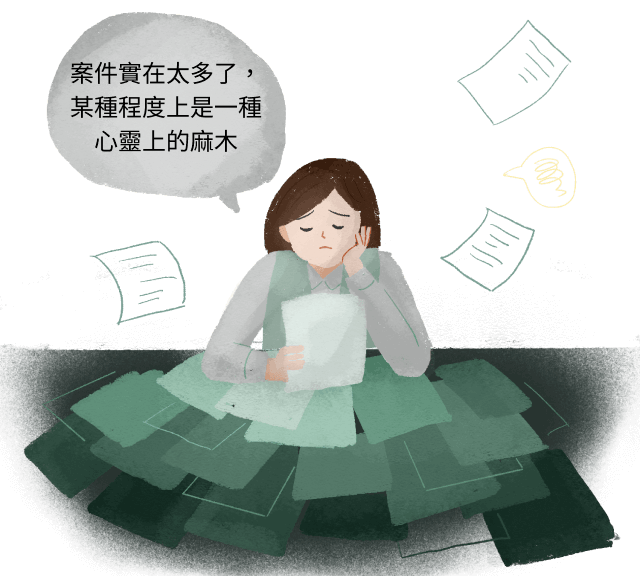

2. 無力:只能緊抓住規定辦事

如果已經常態過勞,還能扮演一個有溫度的工作者嗎?

很自然地,不要出錯,遠比多救一個人來得重要,特別是你根本沒有時間來修補錯誤。

區公所承辦人文欣指出,由於工作量大,公務員幾乎無法在單一案件上投入多一點的時間。

文欣説:「案件實在太多了,某種程度上是(造成)一種心靈上的麻木」,助人初衷漸漸被磨滅,也導致公務員決定「依法行政」,少用自己的判斷。

儘管如此,還是對這麼做的自己感到無力,「我覺得一個承辦人對案件了解太少了,以現在的SOP,你就等於在辦公室去定一個人的生死。」

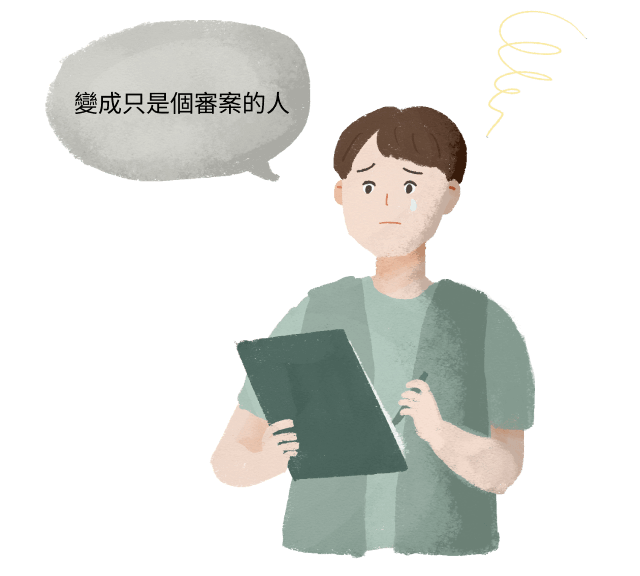

3. 迷惘:低成就感、高流動率

現今公部門極度仰賴約聘人員填補公務員編制的缺口,甚至正式公務人員也會有意識地避開「辛苦」的單位,所以公部門裡,越是忙碌的辦公室流動率越高,形成一個無法讓人久留的文化。

社救科承辦人俊傑苦笑表示,幾乎每個剛進來的人都很有熱情,但因為這份工作的消耗,半年後,會發現這個人熱情只剩50%,再過半年,「你會發現這個人就只是一個『審案的人』而已。」

至於自己,「對於社工,現階段我已經沒有這麼想要做社會服務這一塊了。」

1. 疲憊:

要讀懂公文和法條,並且準備證明資料,對於每天為了下一餐奔波的貧窮者來說門檻極高。許多人甚至無法識字,若沒有社工協助,幾乎無法提出申請。

無家者老陳:申請證明文件外,甚至還要到法院跟孩子打撫養官司,我年紀跟身體都不太行了,實在沒力氣這麼做⋯⋯

2. 緊張與防備:

社會許多對於弱勢者的刻板印象,導致申請者也會擔心「自己是否看起來足夠需要被幫助」,有時甚至陷入是否要「演慘」的糾結。

草莓:我到處申請補助與求助,但所有公部門單位都說我不符合資格,覺得我應該靠自己站起來,但我真的需要協助才有辦法繼續。

低收的申請櫃檯,彷彿一面牆隔出你我,使我們成為需要彼此防備、諜對諜的對立面。

但其實,無論是公務員或申請低收的弱勢者,都在現行結構之下被磨耗與受苦。

無論你是社工、需要申請社會救助的人、公務員,又或是關心貧窮議題的朋友,看完這些故事,首先浮現了哪些情緒和想法呢?

試著在這裡稍微停下來,試著感受,好好接納此刻的自己。我們都是被結構卡住的人,都在其中受苦與迷惘。

我們相信,公務員、弱勢者及民間團體三者不一定必須對立。如果我們需要彼此對抗,那一定是有什麼東西被誤會,或者還無法被看清。這篇專題就是個理解彼此的邀請,讓我們好好地看見受苦的人們。

如果你心有餘力,

我們想邀請你在留言板分享此刻的真實想法,

無論是同意或不同意,我們都想知道。

也超級歡迎留下你的念想,

你期待的社會救助法會是什麼樣子?

你覺得哪些因素造成了你的痛苦?

【後記】對話有用嗎?有的,因為我們也改變了。

上智

社會救助法修法研究員

還是學生時我也曾想過成為社會行政的公務員,我覺得這份工作穩定、薪水不錯,還能幫到需要的人,這似乎是最直接靠近貧窮政策的途徑。

後來因為一些機緣,畢業後進到NGO上班。這幾年倡議工作使我逐漸認為:許多改變之所以無法發生,是因為公務員的行政慣性凌駕於原本服務的目的,特別是社會救助法。

但在這個專題的探索中,因為許多真誠分享的人們,讓我第一次有機會聆聽到公務員視角的無奈和為難。常態過勞、高壓緊張、內在矛盾,這些審查工作中常伴的痛苦讓行政慣性成為一個安全的選擇,就算現在已經很苦,但不變就不會更苦了吧?理解到這些後,我發現他們也是被不合理體制壓迫的人,我也曾有機會是這個角色,因而放下了許多過去的不諒解。

庭筠

無家者社工

製作這個專題前,一直都知道社會救助法讓不少民眾或是民間社工傷腦筋。

尤其我自己是無家者社工,在服務無家者時,常遇到因戶籍關係申請資格被排除在外,也耳聞過其他前輩們在協助申請時遇到的刁難。但自己好像沒有站在行政端、審查端、訪視端公務員們的角度去思考,在執行時他們會不會其實也很痛苦?於是有了這個專題的契機。

其實,我周圍有不少同學、學長姐在公部門擔任社工,他們時常表示很容易因工作感到疲倦,或是心酸委屈,然而這些感受得獨自吸收消化。這次訪談,讓我更深度知道許多公務員揭露自己處理審查工作時疲憊無奈的困境。透過對話,我發現原來在制度中受苦的不只有民間的貧窮者與社工,而是雙方都累積了好多壓力。我期待有人能夠理解基層公務員,也希望自己的壓力、無家者的困境,能被同理與支持。

阿德

人生百味共同創辦人

我的家人都在公部門工作、而在我也有很多佩服的工作者在公部門;但這幾年在NGO工作投入修法運動,這樣的關係卻讓我感受到矛盾。

「官僚」是一個在社會運動中常常用於描述政府公務員反應的形容詞,這個詞常常出現在,當我們面對政府人員他們表達想要維持現況的意願,或沒有回應人民團體提出的要求或問題,我們就會用官僚來稱呼這樣的公務人員,我自己也關注貧窮去污名的運動,每每自己說出官僚這個字眼,我也會在想,這樣的描述,是不是一種對於公務人員的污名呢。

有一次,我因為活動,有機會與一位政府部門的高級文官閒聊,那時候她說,她覺得今天的活動很棒,不同公部門可以在這裡交流今天的困境,那天我覺得這個長官很特別,因為通常長官都很忙,活動致完詞就會走,但這位長官從頭待到尾,我第一次看到這麼認真參加活動的長官,我就問她說,為什麼你覺得這樣的交流很棒,她跟我說,她說他覺得自己的部下們很可憐,作為公務員,常常面對得都是社會的批評或是要求,不管你做多少,很少有機會被肯定甚至稱讚,很多人都覺得公務人員很閒,什麼事都不做,所以她的部門流動率很高,她覺得有這樣一個活動,大家把自己的困難講出來很好,她希望未來這樣的活動可以多辦一點。

那是我第一次聽見,作為一個公務員的痛苦,這個聽見,讓我不再被拒絕時感到這麼憤怒而是理解,我可以看見眼前的人不是一個毫無作為的人,而是一個盡力做到如此的人,那時候聽到上智跟庭筠想做公務員專題的時候,我很期待,很期待體制內的夥伴的痛苦可以被看見,痛苦被看見才有可能讓體制產生變化,希望有一天體制內的工作者也能快樂的工作,我希望公務員不是人民的僕人,而是人民的朋友。